분산에너지가 바꾸는 전력 지도, 촉매가 완성하는 지속가능성

2025.04.23

도시에서 전기를 만들고 쓰는 시대, 그 시스템을 뒷받침하는 기술 이야기

전력 수요 폭증, 중앙집중형 전력망의 한계를 드러내다

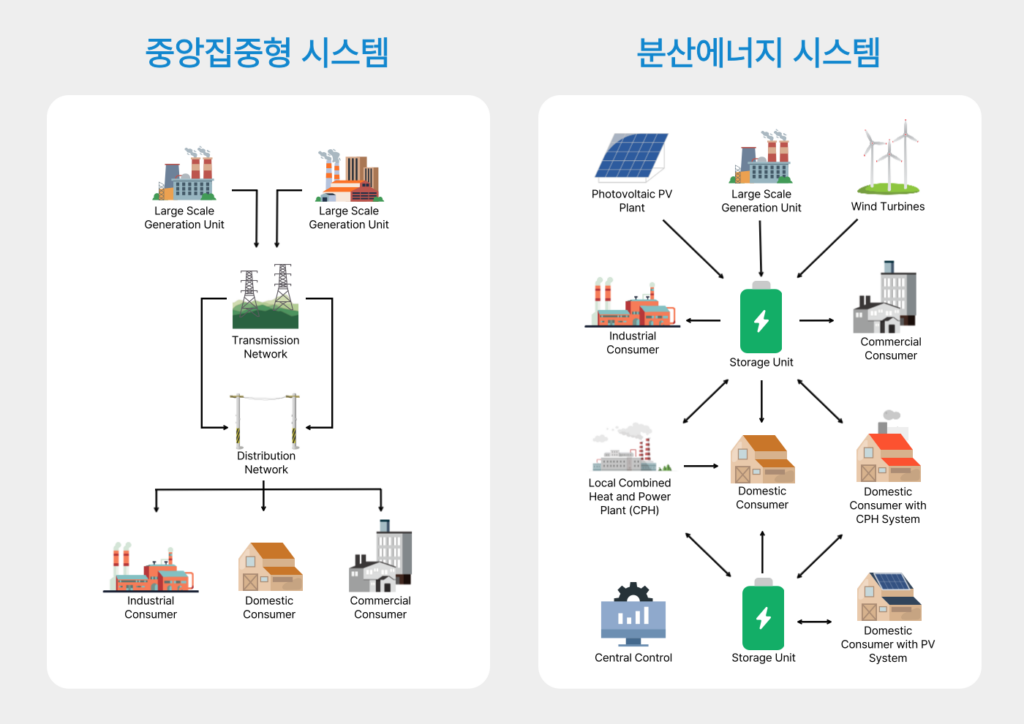

국제에너지기구(International Energy Agency; IEA)에 따르면, 데이터 센터의 전력 소비량은 2024년 전 세계 전력 소비량의 약 1.5%인 415TWh를 차지했으며, 2030년까지 두 배 이상 증가하여 현재 일본의 총 전력 소비량에 맞먹는 945TWh에 이를 것으로 예상됩니다. AI 산업의 급성장으로 데이터 센터의 전력 수요가 빠르게 늘고 있는데, 전기차 충전 인프라 확산, 산업 공정의 전기화, 냉난방의 고효율화까지 더해져 그 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이는 기존의 중앙집중형 전력망만으로는 감당하기 어려운 수요이며, 단순히 공급량을 늘리는 방식에도 한계가 있어 에너지 공급 구조의 분산화 및 탈중심화가 요구되는 상황입니다.

또한 에너지 공급망의 불안정성과 글로벌 에너지 위기 상황 역시 기존 시스템의 한계를 더욱 부각시키고 있습니다. 장거리 송전을 위한 초고압 송전선로 건설은 인허가 지연과 지역 주민 반대로 진척이 느린 점과, 기후위기나 사이버 공격 같은 한 번의 사고로도 광범위한 정전이 발생할 수 있다는 점에서도 분산형 전력망의 확보가 필요합니다.

무엇보다 화석연료 중심의 발전 방식은 탄소중립이라는 시대적 요구에 부합하지 않으며, 지역에서 생산한 재생에너지를 그 지역에서 소비할 수 있는 구조는 아직 미흡한 수준입니다. 이에 전력을 더 가까운 곳에서, 친환경적이고 유연하게 공급할 수 있는 분산형 에너지 시스템이 대안으로 주목받고 있습니다.

수요지에서 직접 만드는 전기, 분산에너지 시스템이란?

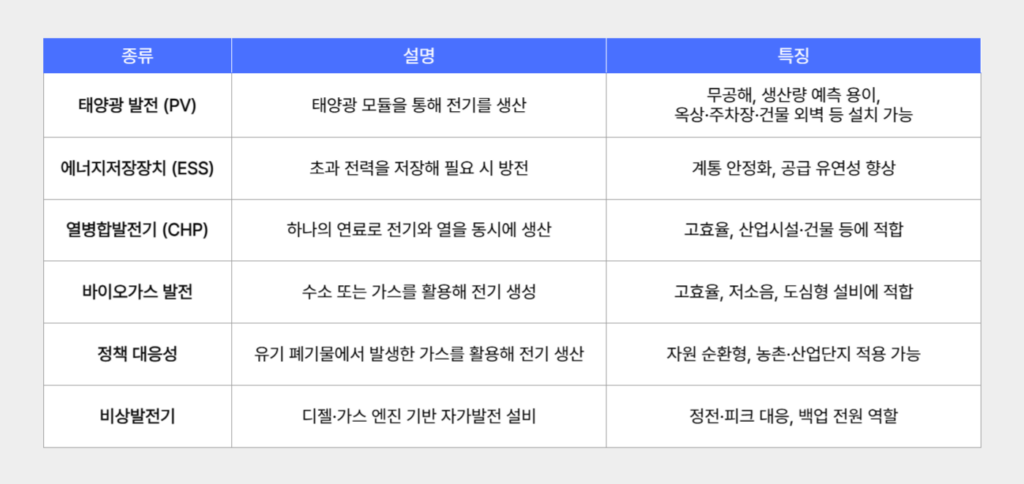

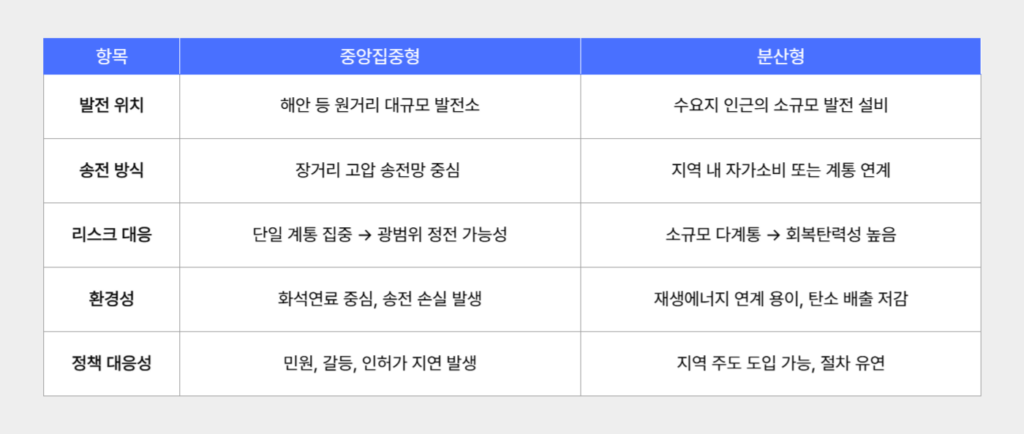

분산에너지(Distributed Energy Resources; DER) 시스템은 전력을 소비하는 곳 근처에서 직접 생산하고 사용하는 구조입니다. 기존처럼 대규모 발전소에서 전기를 만들어 송전망을 통해 멀리 보내는 방식이 아니라, 수요지 주변에서 필요한 만큼 전기를 생산해 바로 사용하는 형태입니다. △태양광 발전(Photovoltaics; PV) △연료전지 △열병합발전기(Combined Heat and Power; CPH) △바이오가스 발전 △에너지저장장치(Energy Storage System; ESS) 등 다양한 기술이 포함되며, 단일 설비뿐 아니라 여러 자원을 연계해 구성할 수도 있습니다.

분산에너지는 단순히 소규모 발전을 의미하지 않습니다. 지역 내 전력 자립과 계통 안정성 확보, 재생에너지 연계 확대, 유연한 전력 운영까지 가능하게 함으로써 전력망의 유연성과 회복탄력성을 높이는 시스템입니다.

분산에너지를 향한 세계의 움직임

각국에서도 전력망을 유연하고 지속가능하게 만들기 위한 움직임이 본격화되고 있습니다.

미국

- FERC Order No. 2222(Federal Energy Regulatory Commission Order No. 2222)

분산에너지 자원을 중개사업자가 모아 도매 전력시장에 참여할 수 있도록 허용한 제도입니다. PV, ESS, 전기차, 수요반응(Demand response; DR) 등 다양한 자원이 참여 대상이며, 분산형 자원의 시장 가치를 인정하고 거래 구조를 제도화한 것이 핵심입니다. - NEM 3.0(Net Energy Metering 3.0)

생산한 전기를 계통에 공급하면, 이후 사용하는 전기에서 해당 양만큼 요금을 차감해주는 정산 방식입니다. 2023년부터 캘리포니아에서 시행된 NEM 3.0은 생산·소비 시점에 따라 보상 단가가 달라지는 시간대별 정산 구조로 바뀌었으며, 테슬라(Tesla), 선런(Sunrun) 등 민간 기업이 이를 기반으로 통합발전소(Virtual Power Plant; VPP) 실증 사업을 확대하고 있습니다.

일본

- 제6차 에너지기본계획

지역 내 전력 자립을 강화하기 위한 마이크로그리드 실증, 재난 대응형 전력망 설계, 분산형 수요관리 기술(VPP, DR) 도입 등을 추진하고 있습니다. 또한 ‘지산지소(地産地消)’ 개념에 기반해, 재생에너지를 지역에서 생산하고 지역 내에서 소비하는 구조 확산을 정책 기조로 삼고 있습니다.

독일

- 재생에너지법(Erneuerbare Energien Gesetz; EEG)

2030년까지 전력의 80% 이상을 재생에너지로 전환하는 것을 목표로, 분산형 태양광·풍력 설치 확대, 인허가 간소화, 계통 연계 지원 등의 내용을 담고 있습니다. 시민 에너지 프로젝트와 에너지 자립 마을, 에너지 협동조합 등 시민 주도의 에너지 전환 모델을 정책적으로 지원하며, 송전비용의 전국 균등화 조치도 함께 추진 중입니다.

대한민국

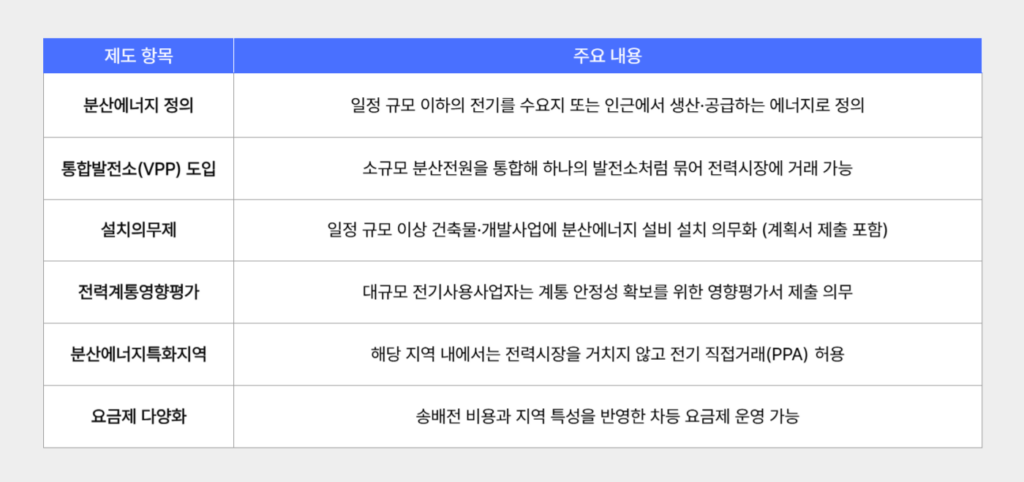

- 분산에너지활성화특별법

2024년 6월부터 시행된 이 법은, 기존 중앙집중형 전력 시스템의 한계(장거리 송전, 지역 갈등, 정전 리스크)와 기후위기 대응, 지역 에너지 자립 기반 구축의 필요성에 따라 마련되었습니다. 주요 촉진 대상은 △연료전지 △CHP △바이오가스 △PV △ESS △VPP △분산자원관리시스템(Distributed Energy Resource Management System; DERMS) △마이크로그리드(Micro Grid) 등입니다.

지속가능한 분산에너지 시스템을 위한 핵심 인프라, 촉매

분산에너지 시스템이 성공적으로 확산되기 위해서는 제도적 지원뿐만 아니라, 이를 실현할 수 있는 탄탄한 기술적 기반이 필수적입니다.

다양한 에너지원이 지역 단위에서 동시에 작동하고 유기적으로 연계되는 구조에서는, 전력 생산의 효율성과 안정성은 물론 환경성까지 고려한 기술이 필요합니다. 연료전지, 바이오가스, 열병합발전기 같은 개별 설비는 물론, 이들을 효과적으로 통합·제어하는 인프라 전반에서 고도화된 소재와 공정 기술이 요구됩니다.

실제 전력계통에서는 태양광이나 풍력 외에도 연료전지, CHP, 바이오가스 설비, 디젤·가스 기반의 비상발전기 같은 연료 기반 설비들이 함께 운용되고 있습니다. 이러한 설비는 도심에 설치가 용이하고 고효율 운전이 가능한 장점이 있지만, 운전 과정에서 질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds; VOCs), 연료 슬립(Fuel Slip) 등 다양한 환경 유해물질이 배출될 수 있으며, 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 육불화황(SF₆), 삼불화질소(NF₃) 등 온실효과가 큰 가스에 대한 저감 요구도 점점 더 증가합니다.

그리고 그 전환이 지속가능성을 향할 수 있도록 뒷받침하는 기술이 바로 ‘촉매’입니다. 촉매는 연료 기반 설비에서 발생하는 오염물질을 줄이고, 법적 규제를 만족시키며, 시스템의 환경 성능을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 희성촉매는 이러한 분산전원 설비의 환경 대응을 위한 다양한 촉매 기술을 제공합니다. 대표적으로 디젤산화촉매(Diesel Oxidation Catalyst; DOC)는 VOC, CO, 악취 물질을 저감하며, 질소산화물 저감 촉매(Selective Catalytic Reduction; SCR)는 CHP, 보일러, 바이오가스 설비 등 다양한 산업 공정에서 NOx을 효과적으로 제거합니다. 또한 고분자전해질막연료전지(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell; PEMFC) 및 인산염연료전지 (Phosphoric Acid Fuel Cell; PAFC) 시스템에 적용되는 전극촉매를 통해 연료전지 효율 향상과 안정적인 전력 생산을 지원하고 있습니다.

분산에너지 시스템은 단순한 전력 공급 방식을 넘어, 전력망의 구조와 철학을 바꾸는 흐름입니다. 그리고 그 전환이 지속가능성을 향할 수 있도록 뒷받침하는 기술이 바로 ‘촉매’입니다. 눈에 보이지 않지만, 시스템의 효율성과 안정성, 환경성을 동시에 지탱하는 핵심 기반으로서의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 희성촉매는 앞으로도 분산에너지 확산 속에서 지속가능한 에너지 전환을 위한 기술을 이어가겠습니다.